2024. 9. 15. 일요일

어제부터 시작된 연휴

토요일과 일요일의 주말에 사흘 동안의 추석연휴까지 더해졌으니 무려 5일간의 황금연휴다.

그런데 이게 웬일인가? 볼일이 있어 모처럼 찾아간 강남역 인근은 한산하다 못해 낯설기조차 했다. 황금연휴 이틀째로 일요일까지 겹쳤는데도 평소라면 어깨를 부딪히지 않고는 걸을 수 없을 정도로 젊은이들이 들끓기 일쑤인 강남역 사거리가 휑한 모습이다. 고향에 다니러 가는 부모님을 따라 고향에 갔을까? 연휴 첫날부터 인천국제공항이 미어터지도록 붐빈다는 뉴스가 있더구먼 모두 해외여행에 나선 걸까? 아니면 오후에 나와서 긴 연휴를 여유롭게 즐길 마음으로 늦잠을 자고 있는 것일까?

텅 빈 강남역 사거리의 오전을 두리번거리며 도착한 한 건물의 7층, 연휴 일부를 반납하고 문을 연 헌혈의 집 강남센터.

몇 년 동안 두어 달에 한 번씩은 꼭 찾았던 곳으로 올 때마다 대기인원이 많아 족히 몇십 분은 기다려야 했었는데···

오늘은 대기하는 사람이 없는 데다 집에서 미리 온라인으로 예약과 전자문진까지 미리 했던 터라 곧장 간호사 상담

내 신분증을 받아 들고는 뭔가를 열심히 PC에 입력하던 간호사가 놀란 듯이 고개 들어 나를 쳐다보며 말했다.

"어머, 어르신! 오늘이 마지막 헌혈이시네요. 그동안 수고하셨어요."

"그러게요, 이번 연휴 지나면 만 70세가 되어 헌혈을 할 수 없기에 오늘 왔어요,

헌혈자가 매년 줄어든다니 헌혈을 쭉 해오던 늙은이만이라도 80세까지 할 수 있으면 좋겠구먼···

재작년쯤, 제가 대한적십자사에 75세까지 연장해 달라고 민원도 넣었었는데 감감무소식이네요."

채혈의자에 올라 누웠다.

간호사가 선물을 고르라며 갖다 주는 헌혈선물 목록에서 나는 늘 그랬듯이 영화관람권을 선택한 후 왼팔을 내밀었다.

피가 쉬이 뽑히도록 주삿바늘이 꽂힌 왼팔의 주먹을 젖먹이 아기처럼 가볍게 쥐었다 폈다 하는 동안 지금까지 했던 헌혈들이 주마등처럼 내 머릿속을 스치고 지나갔다. 두어 달에 한 번씩 어렵잖게 뽑는 내 피가 눈군가에겐 새 생명이 될 수 있다는 것에 큰 기쁨을 느꼈고, 일흔의 나이까지 헌혈을 할 수 있는 내 건강에 행복을 느끼곤 했었는데 더 이상 헌혈을 못한다니 서운함도 없지는 않았다. 그러면서 예비군 훈련을 갔다가 처음으로 헌혈을 시작해 40년이 넘었음에도 지금까지 100회를 채우지 못한 아쉬움이 해일처럼 밀려왔다. 아니 조금은 죄스러운 마음마저 들었다. 일 년에 최대 5번밖에 할 수 없는 전혈 헌혈만을 고집한 데다 젊은 시절엔 바쁘다는 핑계로, 피곤하다는 핑계로, 전날 술 마셨다는 핑계로 헌혈에 소홀했으니···, 살아오면서 타인을 위한 일에 열정을 바친 기억이 별로 없는 나로선 헌혈이 큰 위안거리임을 깨닫곤 60대에 접어들어서야 해마다 최대치인 다섯 번씩, 한 번도 빠뜨리지 않고 헌혈을 했지만 너무 늦었던 셈이다. 이렇게 후회될 줄이야 ···, '젊은 날의 게으름은 늙어서 반드시 후회로 돌아온다.'는 말이 있더구먼 내가 꼭 그 꼴이 되었구나 싶었다. 오래전부터 만 70세가 되면 헌혈을 못한다는 것을 알고 있었는데도 막상 간호사로부터 '마지막 헌혈'이란 말을 들으니 상실감은 생각 이상이었다. 채혈 주삿바늘을 거쳐 투명관을 타고 오르는 붉은 피를 바라보고 있자니 상담 간호사가 말했던 "마지막 헌혈이네요."란 말이 귀에 맴돌았다. 그러면서 '이것도 오늘이 마지막이구나.' 하는 생각에 착잡함은 뭉게구름처럼 뭉게뭉게 피어오르고 알 수 없는 서글픔은 내 가슴을 찌르듯 파고들었다.

'마지막 - 새로운 시작 - 마지막 - 새로운 시작····'

학창 시절의 마지막 등교와 마지막 수업 등의 '미지막'은 더 넓은 곳으로 가는 나침판이었고, 군 생활에서의 마지막 보초와 마지막 짬밥 등등 이때의 '마지막''이란 말은 신사복을 차려입은 채 은행으로 출근하는 내 모습 그리고 아리따운 여자친구와 손을 꼭 잡은 채 덕수궁 돌담길을 걷는 설렘의 다른 말이었다. 쳇바퀴처럼 둥글둥글 동그라미 삶이었던 십수 년 전까지 만해도 마지막과 시작은 등을 맞붙이고 있어, '마지막'은 '새로운 시작'의 전령사와 다름없었으니 언제나 설렘과 희망, 기대의 모습으로 다가왔었다. 그런데 '한 갑자'란 얄궂은 세월이 동그라미 갊을 일직선 막대기 삶으로 펴 버렸을까? 그러고는 이쪽 끝엔 '시작'을 붙이고 저쪽 끝에는 '마지막'이란 말을 붙여 서로 만나지 못하게 했을까? 내가 10년 전 9월 마지막 날엔 '출근' 앞에 '마지막'이란 단어를 붙여 출근했더니 '마지막'은 말 그대로 마지막일 뿐, 다시는 새로운 시작을 만날 수 없도록 만들더니 오늘은 '헌혈' 앞에 또 '마지막'이란 낱말이 나붙었다.

'마지막은 낭떠러지의 다른 말(?)이 되어 버린 나이'

지난날을 후회하면 무엇하리. 지난날의 어리석음을 후회한들 무슨 소용이랴.

이제는 새롭게 시작하기보다 하나씩 하나씩 늘어나기만 할 '마지막'을 무심하게 맞아야 할 나이인가 보다.

한 해 한 해 점철될 '마지막'

그렇다고 하릴없이 맞이할 나이는 아니다.

오곡백과를 익히기 위해 기꺼이 제 몸 태워 내리쬐는 가을 햇살처럼···

파란 하늘에 양떼, 새떼 다 불러 모아 뛰놀다 저녁하늘을 아름답게 물들이는 노을처럼···

여유를 가져야겠다. 한 발자국만 물러서서 보면 많은 것들이 보인다. 젊은 시절엔 시간에 쫓기느라 무심했던 가족사랑을 실천하기에도 딱 좋은 나이이다. 한 병의 소주병과 삼겹살 몇 점이면 그동안 소원했던 친구들과의 서먹함도 눈 녹듯 사라지는 나이가 지금의 나이 아닌가 싶다.

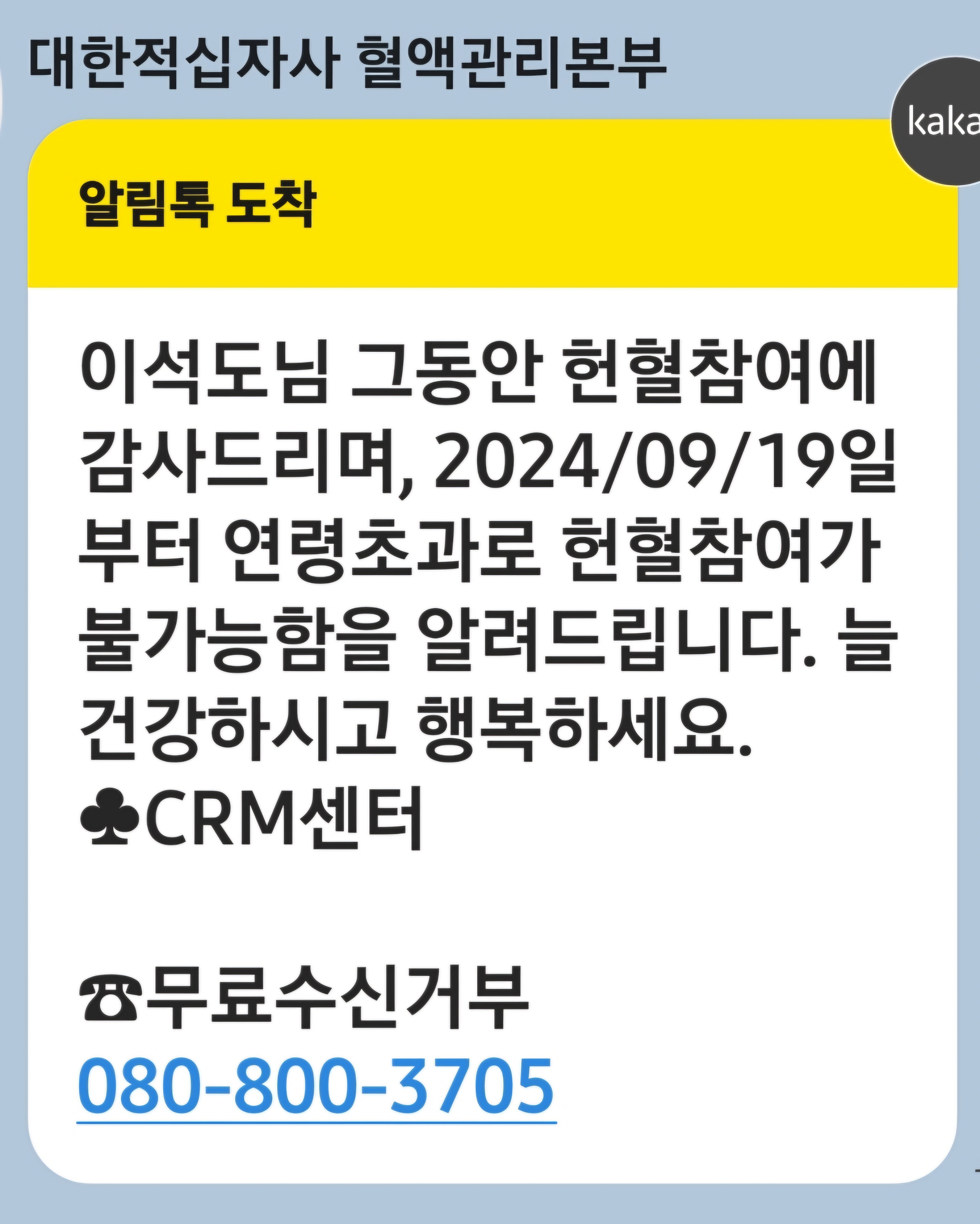

더 이상 헌혈은 할 수 없다.

비록 헌혈은 할 수 없게 되었지만 마지막 숟가락을 내려놓는 날까지 노력하리라.

서쪽 하늘을 아름답게 꾸미는 저녁노을 닮는 노력은 그날까지 게을리하지 않으리라 마음을 다잡아야겠다.

낼모레 저녁에 동그란 한가위 보름달이 두둥실 떠오르면, 오늘 뽑은 내 피 한 방울 한 방울 모두가 지금까지 그러했을 듯이 누군가의 새로운 삶에, 건강회복에 작지만 소중한 밀알이 되는 추석선물이길 두 손 모아 빌어야겠다.

'사는 이야기' 카테고리의 다른 글

| 출판 자축연 (9) | 2024.12.15 |

|---|---|

| 일흔한 살배기의 객기 (1) | 2024.08.06 |

| 행복 추가 (2) | 2024.07.29 |

| 계묘년 크리스마스 선물 (2) | 2023.12.26 |

| 나목문학회의 봄 (0) | 2023.05.05 |